I migliori dialoghi di Black Mirror 7: analisi e significato

Scopri i Corsi Ufficiali Online di Recitazione Cinematografica: I NOSTRI CORSI

Vuoi realizzare uno Showreel Professionale o un Book, scopri i nostri: SERVIZI

Articolo a cura di...

~ LA REDAZIONE DI RC

Black Mirror 7: le trame

La settima stagione di Black Mirror è un ritorno al cuore stesso della serie: una riflessione (amara, inquieta, a tratti dolorosa) su un futuro che non sembra poi così distante, e che parla molto più del nostro presente di quanto vorremmo ammettere. Dopo il passo falso del sesto ciclo, che flertava troppo con il paranormale e con una vena retro poco in linea con l’anima high-tech della serie, Charlie Brooker riporta la narrazione dentro coordinate più familiari: distopie possibili, ansie contemporanee e una tecnologia che evolve più in fretta della nostra capacità di comprenderla e gestirla.nQuesta settima stagione è meno "avveniristica" nel senso sci-fi classico e più ancorata a un futuro molto prossimo, che potremmo tranquillamente vedere fra cinque anni, massimo dieci. I sei episodi sono tutti autoconclusivi, come da tradizione, ma per la prima volta si percepisce un’anima più sentimentale, quasi umanista. Non si parla solo di tecnologia, ma di come essa si intrecci con le emozioni, con i legami, con la memoria e l’identità personale.

Se c’è un tema dominante, è il prezzo del progresso. Ma non un prezzo metaforico o etico: proprio il prezzo in senso economico. Gli abbonamenti digitali, le clausole nascoste, le versioni freemium della vita stessa. E la domanda più disturbante non è “quanto siamo disposti a pagare?”, ma “cosa accade quando non possiamo più permettercelo?”.

1. Common People

È l’episodio manifesto della stagione. La distopia è lucida e concreta: il backup digitale della coscienza come abbonamento mensile. Ma la potenza del racconto non sta nella tecnologia in sé, bensì nella lentezza del suo deterioramento e nell’inflessibilità del sistema che la gestisce. Amanda diventa un software a pagamento. Mike, l’uomo che la ama, guarda la donna che conosceva diventare una versione sempre più limitata, sempre più “trial”. Chris O’Dowd è devastante nel rendere il senso di impotenza di fronte a un sistema che non si può combattere, solo subire. È Black Mirror nella sua forma più pura: un dramma umano con un contesto tecnologico spietato.Tema chiave: monetizzazione dell’esistenza – e la disumanizzazione mascherata da progresso.

2. Bête Noire

Una rivisitazione in chiave distopica del confronto tra vittima e carnefice, in un setting che flirta con il concetto di realtà alternative. La tensione qui non deriva tanto dalla tecnologia, quanto dalla paranoia, dal non sapere se quello che accade è vero o solo percepito. L’episodio è un interessante studio sul potere e sulla memoria, su chi detiene il controllo della narrazione. E sul desiderio, spesso sottovalutato, di rivincita sociale. Tema chiave: riscrittura del passato e vendetta emotiva, con uno sguardo malato sull’apparenza.

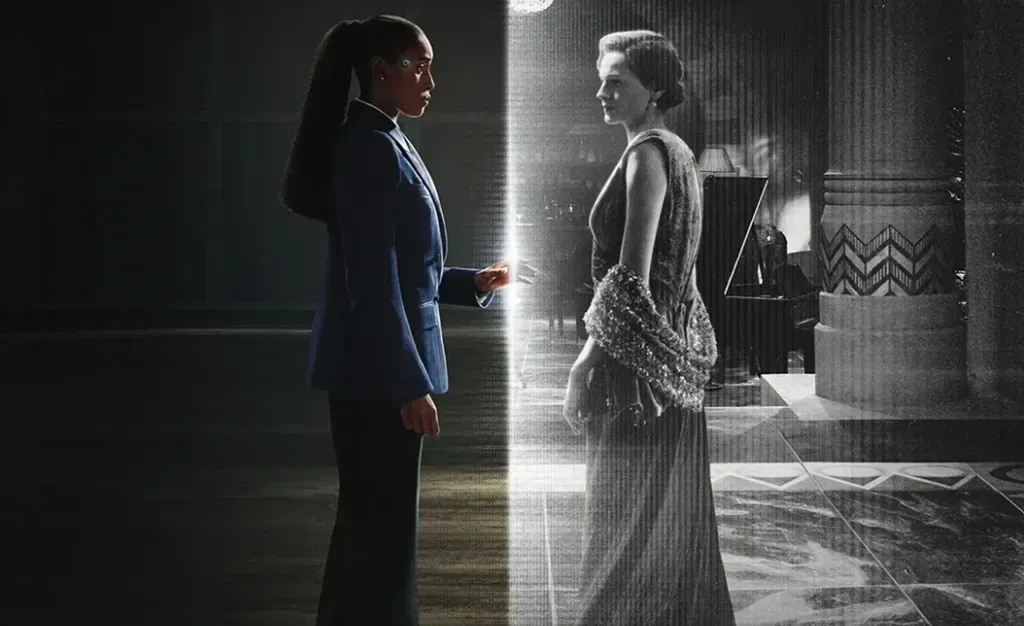

3. Hotel Reverie

Una delle puntate più ambiziose, visivamente e concettualmente. Un film classico viene “abitato” da attori digitali, con risultati che sfiorano la malinconia di Her e la nostalgia cinefila di The Artist. Ma il tema vero è quello dell’autenticità in un mondo in cui ogni emozione può essere programmata. Può un amore nato da un copione essere reale? L’episodio non trova una risposta chiara – e va bene così. Tema chiave: l’illusione dell’autenticità nei mondi sintetici. E il bisogno umano di crederci lo stesso.

4. Come un giocattolo

Il più anomalo della stagione, quasi un horror psicologico travestito da retro game. Lì dove ci si aspetterebbe nostalgia, Brooker tira fuori un senso di colpa generazionale. I nerd degli anni ‘90, creatori di mondi, diventano oggi figure ambigue, cariche di traumi e contraddizioni. Il Tamagotchi come metafora della responsabilità verso le intelligenze artificiali che abbiamo creato. E l’umano, ancora una volta, si rivela il vero mostro. Tema chiave: responsabilità creativa, abuso tecnologico, e la crudeltà connaturata all’essere umano.

5. Eulogy

Un racconto che parte come una riflessione sul lutto ma vira verso un territorio più ambiguo: quello della memoria falsata. Paul Giamatti è struggente nel dare voce a un uomo che si aggrappa ai ricordi per non affondare, mentre lo spettatore viene lentamente spinto a dubitare della verità di quei ricordi. Cosa ricordiamo davvero? E cosa invece scegliamo di ricordare per proteggerci? Tema chiave: soggettività della memoria e illusione terapeutica della tecnologia.

6. USS Callister: Into Infinity

Il primo vero sequel della serie – e una scelta audace. Brooker decide di espandere l’universo narrativo di USS Callister, ma lo fa con intelligenza: anziché ripetere lo schema del primo episodio, mette in scena un conflitto etico tra due visioni opposte dell’individuo: si può cambiare, o restiamo sempre uguali? Il tono resta quello di una space-opera satirica, ma il cuore dell’episodio è profondamente filosofico. Tema chiave: identità, rieducazione e redenzione, nel contesto di una simulazione senza regole.

Questa settima stagione non inventa nulla di nuovo, ma torna a porre domande scomode con una lucidità narrativa che mancava da un po’. Il futuro immaginato non è fatto di robot o navicelle spaziali, ma di contratti, abbonamenti, backup digitali, simulazioni cinematografiche e videogiochi che assomigliano fin troppo alla nostra vita reale.

Black Mirror: i migliori dialoghi

Gente comune e la rivoluzione di Rivermind

Il dialogo introduttivo di Rivermind stabilisce subito il tono dell’episodio: non la fantascienza astratta, ma la promessa medica travestita da prodotto commerciale. Gaynor illustra a Mike il funzionamento della tecnologia come se stesse presentando un servizio in abbonamento, mescolando linguaggio clinico e marketing. L’idea del “backup del cervello” viene resa familiare, quasi rassicurante, fino al dettaglio che rivela la natura del sistema: la vita stessa diventa un flusso da mantenere su server, con un canone mensile. La scena introduce così due linee tematiche: la fragilità dell’identità quando viene digitalizzata, e il prezzo (concreto, economico) di continuare a esistere. È un’apertura che prepara lo spettatore a un dramma profondamente umano dentro una cornice tecnologica spietata.

INTRO DIALOGO

Mike: Chris O’Dowd

Gaynor: Tracee Ellis Ross

Gaynor: RiverMind è una rivoluzione nella scienza neurologica. Ha un sistema super tecnologico ma semplicissimo. Prendiamo un’impronta della parte interessata nella struttura neuronale e la cloniamo dentro l’elaboratore. In pratica andiamo a creare un Backup di parte del suo cervello nel nostro computer. Dopodiché rimuoviamo il tumore e i tessuti circostanti.

Mike: Aspetta aspetta… non è pericoloso?

Gaynor: Di solito si. Ma creeremo un backup. Te l’ho detto.

Mike: Ah, già.

Gaynor: Quindi sostituiamo quello che abbiamo rimosso con tessuti riceventi sintetici. A quel punto il sistema RiverMind trasmette le funzioni cognitive dal nostro backup… al server cloud. Permettendole di continuare a vivere.

La resa dei conti in Bête Noire

Il confronto finale di Bête Noire è un duello verbale che rivela la vera natura del potere: non la tecnologia, ma il rancore umano che la guida. Verity usa il telecomando quantistico come arma psicologica, non per dominare il mondo, ma per torturare Maria, costringendola a rivivere la colpa di una menzogna che ha distrutto una vita. La scena non parla di multiversi o di realtà parallele, ma di responsabilità e vendetta: la tecnologia è solo l’amplificatore di un dolore irrisolto. Il dialogo chiude l’episodio mostrando che la ferita emotiva è più resistente di qualsiasi riscrittura della realtà, e che il bisogno di punire può superare persino l’ebbrezza del controllo assoluto.

INTRO DIALOGO

Anna: Perché ti sei vestito?

Larry: Perché tu potresti essere sul punto di lasciarmi, e non volevo trovarmi in vestaglia. Sono stato a letto con una a New York. Una puttana. Mi dispiace.

Anna: Perché me lo hai detto.

Larry: Non potevo mentirti.

Anna: Perché no?

Larry: Perché ti amo.

Anna si mette seduta in disparte.

Anna: Va bene.

Larry: Davvero. Perché? Qualcosa non va. Dimmelo. Stai per lasciarmi?

Anna annuisce.

Larry: Per questa cosa?

Anna non risponde.

Larry: Perché?

Anna: Dan.

Hotel Reverie, tra passato e futuro

Questo dialogo di apertura di Hotel Reverie funziona come manifesto dell’episodio: la collisione tra la tradizione del cinema classico e la logica industriale del presente. Attraverso il botta e risposta tra Judith, produttrice disillusa, e Kimmy, giovane intraprendente, Brooker mette subito in scena il conflitto tra memoria e mercato, tra “film” e “contenuti”. La conversazione introduce con leggerezza la questione etica centrale: che valore ha l’autenticità, quando la tecnologia permette di riscrivere il passato a piacimento? E ancora: cosa rimane del cinema come arte, se il pubblico vuole solo volti riconoscibili e algoritmicamente redditizi?

INTRO DIALOGO

Kimmy: Awkwafina

Judith: Helen Scott

Kimmy: Dunque, il vostro studio, Keyworth Pictures, ha un catalogo veramente straordinario. Thriller noir, film romantici di guerra, commedie brillanti, e un repertorio unico di opere d’epoca.

Judith: Con d’epoca intende vecchie.

Kimmy: Intendo vintage. Avete una grande reputazione.

Judith: Cinquant’anni fa si… Lo so che sta cercando di leccarmi il culo, ma siamo seri. I set sono vuoti. Siamo sommersi di debiti. Sono stata a Cannes per vendere il catalogo ad alcune piattaforme e hanno detto… “CNF”.

Kimmy: CNF. Cioè concorso nazionale…

Judith: No. Ce ne fottiamo. Il marchio Keyworth non è quello di un tempo. Stiamo morendo, e lo sanno tutti.

Mondi virtuali in Come un giocattolo

Questo incontro tra Colin e Cameron in Come un giocattolo è il cuore concettuale dell’episodio: qui la retorica del “videogioco” si smaschera, rivelandosi laboratorio di vita digitale. Colin non parla da sviluppatore, ma da demiurgo, convinto di aver dato origine a una nuova forma di biologia, qualcosa che va oltre l’intrattenimento. La scena si muove su un crinale sottile: entusiasmo visionario da una parte, inquietudine dall’altra. Cameron rappresenta lo spettatore scettico, che cerca regole, obiettivi, controllo; Colin lo destabilizza ricordandogli che la vera innovazione non è funzionale al divertimento, ma alla creazione di qualcosa che evolve da sé. Il dialogo introduce così il tema centrale: la responsabilità morale di chi inventa nuove forme di vita, anche quando “travestite” da gioco.

INTRO DIALOGO

Colin: Sai di cosa voglio parlarti?

Cameron: Del tuo nuovo gioco.

Colin: No.

Cameron: Non è un gioco che volevi mostrarmi?

Colin: Non voglio mostrarti un gioco. Lui pensa che sia un gioco, come lo pensa l’azienda, perché sanno ragionare solo in termini di etichette commerciabili. Non si tratta di questo. Qui non c’è una sola stringa di codice che potrebbe essere definita come un gioco in senso tradizionale.

Cameron: E perché, come è…

Colin: Lo scopo di quali tutti i giochi?

Cameron: Evasione?

Colpa e nostalgia in Eulogy

Questo dialogo in Eulogy è il punto in cui la finzione tecnologica si incrina e lascia emergere il dolore autentico. Philip, aggrappato a un ricordo idealizzato e intriso di autocommiserazione, viene messo di fronte a una verità che non aveva mai contemplato: il suo punto di vista non era l’unico. La guida — una sorta di eco digitale — smonta la sua narrazione, lo costringe a confrontarsi con i vuoti, con i non detti, con il fatto che il passato non è mai proprietà esclusiva di chi lo racconta. La scena apre il cuore tematico dell’episodio: la memoria come terreno conteso, fragile e manipolabile, che la tecnologia non chiarisce ma complica ulteriormente, rendendo l’elaborazione del lutto ancora più ambigua.

INTRO DIALOGO

Philip:... Lei si alza e va via. C’è un silenzio totale. Si sentono solo le stoviglie dalla cucina. Io me ne sto lì e… stanno tutti zitti. Il personale evita il mio sguardo. Sento il tanfo dell’umiliazione su di me. Così restai lì e finii la bottiglia. Mi dissero che non dovevo pagarla, ma insistetti, non volevo la loro pietà.

La guida: No, perché bastava e avanzava la tua.

Philip: Cosa?

La guida: Parli di continuo di quanto eri triste tu.

Philip: Ero distrutto…

La guida: E lei come stava?

Philip: Non sto dicendo che lei fosse felice come una cazzo di Pasqua, ma fu lei a mollarmi senza darmi una spiegazione.

La guida: L’avresti ascoltata se l’avesse fatto, dopo aver bevuto una bottiglia intera di champagne?

Philip: Ma certo!

Le Migliori Classifiche

di Recitazione Cinematografica

Entra nella nostra Community Famiglia!

Recitazione Cinematografica: Scrivi la Tua Storia, Vivi il Tuo Sogno

Scopri 'Recitazione Cinematografica', il tuo rifugio nel mondo del cinema. Una Community gratuita su WhatsApp di Attori e Maestranze del mondo cinematografico. Un blog di Recitazione Cinematografica, dove attori emergenti e affermati si incontrano, si ispirano e crescono insieme.

Monologhi Cinematografici, Dialoghi, Classifiche, Interviste ad Attori, Registi e Professionisti del mondo del Cinema. I Diari Emotivi degli Attori. I Vostri Self Tape.

Creato con ©systeme.io